汉阳陵博物馆

HanYangLingMuseum

汉阳陵博物馆外景

汉阳陵着衣陶俑出土现场

俑均无双臂,但双肩肩部各留有一穿孔,从遗址所出的部分木臂残件和少量织品痕迹可知,俑原均装有能够活动的木制手臂,并穿着麻织品衣服。因木臂和衣服均已腐朽脱落,又称裸体俑。

汉阳陵博物馆位于陕西省咸阳市渭城区正阳镇西汉第四位皇帝景帝刘启和其皇后合葬的陵园内。1999年9月建成开馆,原名汉阳陵考古陈列馆,2008年初更名为汉阳陵博物馆,2008年5月被国家文物局评定为“国家一级博物馆”,隶属于陕西省文物局。

汉景帝前元四年(前153年),景帝刘启下令在原弋阳县修建自己的寿陵,起名阳陵。汉景帝后元三年(前141年)正月,景帝死于长安未央宫,停殡十日后入葬阳陵。王皇后是历史上赫赫有名的汉武帝的生母。她在景帝死后十五年,于汉武帝元朔三年(前126年)去世,死后合葬阳陵。从汉景帝开始修陵到王皇后入葬,阳陵修建长达28年。东汉光武帝建武二年(26年),赤眉军占领关中,盗掘阳陵。东汉献帝初平元年(190年),董卓命吕布挖掘包括阳陵在内的西汉诸陵,盗其财宝。唐僖宗广明元年(880年),黄巢农民起义军入关,占领长安,令人盗发关中历代帝王陵墓。明嘉靖元年(1522年),朝廷遣隆平侯张玮致祭于阳陵并立祭祀碑一通。明天启元年(1621年),朝廷遣锦衣卫都指挥使侯昌国致祭于阳陵并立祭祀碑一通。清乾隆四十一年(1776年),陕西巡抚毕沅为阳陵立石碑一通,并在后陵封土南立“汉惠帝安陵”石碑一通。1963年4月列为陕西省第一批省级文物保护单位,2001年6月列为全国重点文物保护单位。

1990年,为了配合西安咸阳机场专用公路的建设,陕西省考古研究所成立阳陵考古队,开始对汉阳陵进行考古勘探和发掘。1992年,考古所在陵区征用土地5亩,准备修建考古工作站。1998年9月,陕西省考古研究所在征地范围内破土修建汉阳陵考古工作站。1998年10月,陕西省委、省政府决定,将汉阳陵建为集考古发掘、文物保护、旅游观光于一体的大型文物旅游景区,随之征地2894亩,筹建汉阳陵博物苑。修建中的汉阳陵考古工作站临时改建为考古陈列馆,1999年9月建成并对外开放。2003年开放了帝陵南阙门遗址保护展示厅,2006年3月31日完成帝陵外藏坑遗址保护展示厅和宗庙遗址保护工程并对外开放。

汉阳陵博物馆建馆初期由陕西省考古研究所负责,陈列馆展出文物也为考古发掘出土文物,帝陵外藏坑保护展示厅、帝陵南阙门遗址保护陈列厅和宗庙建筑遗址保护工程则是在发掘遗址上修建的,外藏坑和建筑遗址本身就是展品,所出土的文物就在原址展出。

汉阳陵博物馆的基本陈列包括陈列馆、帝陵南阙门遗址保护展示厅、帝陵外藏坑保护展示厅和宗庙遗址四个部分。共展出文物约1万件,分为陶俑、生产生活用具、车马器具、兵器、建筑材料等类别,以各类着衣式陶俑和马、牛、羊、猪、狗、鸡等动物陶俑为特色。藏品主要来自考古发掘,另有少量征集和捐赠的文物。

陈列馆:1999年开放,为半地下式两层建筑,建筑面积3750平方米,陈列面积1400平方米,展线350米,主要分为概况、帝陵从葬坑、南区从葬坑、兵器、车马器、生活器具、陶塑艺术、陪葬墓园等8个单元,全面系统地展示了汉阳陵的考古成果,共计展出文物1800余件,陈列方式具有鲜明的考古学特点。

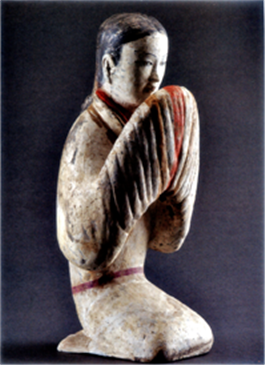

拱手行礼彩绘陶俑

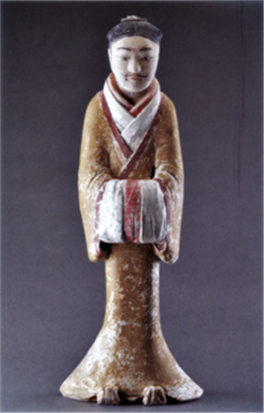

塑衣式男侍从俑

帝陵南阙门遗址保护展示厅夜景

帝陵南阙门遗址保护展示厅:帝陵南阙门遗址于1997年和2000年先后两次发掘,该遗址由一组两座三出阙相连接构成,三出阙的平面由三个长方形组成,是目前发掘的时代最早、保存最好、级别最高、规模最大的帝陵陵园阙门遗址。展示厅于2003年4月正式竣工,并对外开放。它建在原遗址上,是一座仿古形式的建筑,既再现了汉代皇帝专用三出阙高台建筑的宏伟高大,又完整地将阙门遗址的全貌展示给游客,同时还通过文字及图板等辅助手段系统地介绍了中国历代阙楼建筑发展演变的历史。

帝陵外藏坑保护展示厅:修建在帝陵园内,紧贴封土东侧。1998年,考古工作者在帝陵园内钻探发现外藏坑8l座。1998年一1999年对封土东侧、墓道以北的10座外藏坑进行了考古发掘,出土了大量的包括文吏、武士、男女侍从、宦者等各种身份的陶俑,各类陶塑家畜,原大或缩小为三分之一的木车马,各种质地的生活器具和兵器以及粮食、肉类、纺织品等生活消费品,可谓种类齐全,洋洋大观。尤其是坑内出土的“宗正之印”、“大官之印”、“永巷丞印”、“内官丞印”等有文字的印章、封泥,足以证实这里代表当时的“宗正”和“少府”所在,也说明了81个外藏坑极有可能象征着当时西汉王朝中央官署的“九卿”机构。这一重要发现对于西汉帝王陵寝制度以及西汉中央官署机构的设置与职掌研究的价值是难以估量的,而保持并展现遗址的原真状态又避免发掘现场的暴露现状,不仅有助于从根本上解决遗址的保护问题,而且也有利于专家长期进行分门别类的研究工作。此外,两千多年前西汉王朝中枢机构和宫廷生活的现场感受也必将大大增强它的观赏效果。于是,经过国家文物局多次组织的权威专家论证,一个大胆的选址决定作出,即在10个外藏坑原址上建设帝陵外藏坑保护展示厅。2004年8月,帝陵外藏坑保护展示厅破土动工,2006年3月竣工,工程总投资近亿元,建筑面积7850平方米,参观展线长700米,展出10座外藏坑发掘现场及其出土文物,并在中厅设有辅助陈列。

帝陵外藏坑保护展示厅内游客从玻璃通道上从上而下欣赏文物

汉阳陵帝陵外藏坑保护展示大厅是中国第一座地下遗址博物馆,其独特的建筑风格以及玻璃全密闭式的遗址保护与展示方式被誉为“古代文明与现代科技的完美结合”。国际古遗址大会主席米歇尔·佩赛特先生参观后盛赞其为“一项杰出的成就,是其他遗址的楷模”。

帝陵外藏坑保护展示厅内的动物俑群

帝陵外藏坑保护展示厅是一座全新的遗址类博物馆,它全埋于地下,建筑顶部覆土植草种树,恢复陵园原有的历史环境风貌和自然景观。在选址上,博物馆修建在帝陵陵园内,紧贴封土堆,距离皇帝的地下冥宫近在咫尺,有些外藏坑的西端有通向封土的斜坡道。汉阳陵属于典型的北方大遗址类型,其主要保护对象和展示的内容为土遗址以及遗址出土的彩绘陶俑、陶器、铁器、铜器及动物骨骸与木质彩绘遗迹等有机质文物。除人为损毁因素外,来自自然的威胁主要是发掘暴露后温湿度的剧烈变化、失水干燥、风化、紫外线辐射、霉菌、尘埃、虫害等因素。针对外藏坑的实际情况,保护展示厅在建筑内部功能和陈列方案的设计上,始终坚持“保护第一”的原则并力求将保护与展示完美结合起来,对遗址采用了大面积封闭式保护与展示的方法。整个保护大厅建筑的核心部分覆盖在10座外藏坑上,长度达32米的大跨度预应力T形梁的采用,防止了建筑物对遗址整体性的破坏和分割,保证了遗址区的完整。用于封闭结构的玻璃达到1900余平方米。外藏坑被这种特殊的玻璃合围起来,立面玻璃通过金属结构与建筑的底部和顶部相连,使得遗址区域与外界环境隔绝,为有效地按照设定的技术参数创造最适宜文物遗址保存的环境提供了空间条件。这种复合中空的电加热玻璃具有强度大、耐高温、透明度好、可以通电加热防止结露和调节环境温湿度的多种功能,可以起到封闭屏障的作用,从而有效地改善遗址文物的存储环境,也为人们近距离地观赏或研究文物遗址提供了极大的便利。如此,则完全杜绝了外界不良环境气候对遗址的侵袭和干扰,达到了其他保护方式难以达到的效果。而为了让参观者获得身临其境、走进历史的享受,一条宽3米、长60余米的悬空的u形玻璃通道南北向延伸,横跨在一条条俑坑之上。当观光者一面踩踏着玻璃前行,一面透过玻璃俯视脚下考古人员的发掘清理过程和出土文物,惊叹和好奇之心油然而生。

除遗址基本陈列外,保护展示厅内还设有辅助陈列。展览内容分为西汉官署设置、西汉帝陵的祭祀、西汉生活器具、陶俑的制作、陶塑动物的艺术、西汉车制等6个单元。精心设计的大型橱窗式展柜内,黑漆描金的背景画面与展柜中错落有致的文物相得益彰,复原的西汉人物以及服装模型,逼真生动,吸引着观众流连忘返。而为了凸显汉代出土文物的数量众多和文化的博大精深,在宽8米、高4米的南壁上,1000多件陵园出土的各类陶器被密集排列在展架上,构成一幅蔚为壮观的“陶器墙”,更对观众形成强烈的视觉冲击。由于布置辅助陈列的中厅空间较高,展厅还在东西对角的位置设置了两座复原的汉代阙楼建筑,在特殊灯光的照射下,营造出西汉宫廷文化的浓烈环境氛围。

从澳大利亚引进的幻影成像技术演示厅

汉阳陵博物馆帝陵外藏坑保护展示厅在全国首次引进了澳大利亚先进的幻影光成像技术,并在陕西首次将这种手段应用到博物馆的陈列展示中,既丰富了陈列展示手法,又使游客在观赏中,获得了最直观的历史和考古知识。

为了增强观赏效果,更紧密地贴近不同观众的欣赏趣味,帝陵外藏坑保护展示厅在全国首次引进了澳大利亚先进的幻影光成像技术:经过精心的策划、编写和制作,在幅宽3米多的旋转舞台上,通过四幕不同的场景,演绎出汉景帝与王皇后的生平故事以及汉阳陵考古发现与探索的艰难历程。而每一个场景的转换,仅仅需要3到4秒钟。当立体的、虚拟的、栩栩如生的考古学者和历史人物出现在舞台上并与精心制作的布景道具巧妙地融为一体,时而娓娓道来,时而化为一股青烟无影无踪,使观众在了解历史知识的同时,又为出神入化的现代科技手段而惊叹。

在充分考虑遗址保护与展示效果结合的基础上,地下博物馆的陈列设计处处体现出为大多数观众服务和以人为本的思想。步入遗址区的平台,四台多媒体和大屏幕投影设备,供观众检索各个外藏坑详细的考古发掘资料。展线上所有的说明文字,同时具有汉语、英语、法语、Et语等四个语种。而无线传输的录音导览系统和虚拟光成像的演播,则具有英、法、日、韩、德等更多的语种可供观众自由选择。此外,垂直升降和现代化的壁挂式残疾人电梯,为老、弱、病、残等特殊观众提供了便利。

宗庙建筑遗址位于帝陵东南约300米,遗址平面近方形,边长约260米,外围有壕沟环绕。试掘中发现,遗址中部是一夯土台,为主体建筑的台基。基址共有12个门,每边3个。四周有砖铺地面、卵石散水、空心砖及瓦片堆积层等遗迹遗物。这片建筑遗址地势高亢、布局规整、规模宏大,是陵园中最重要的礼制性建筑之一。宗庙遗址保护工程采取原址展示与保护性回填复原展示相结合的方式,是探索大遗址保护利用科学方法的积极实践。

除了基本陈列展览,汉阳陵博物馆近年来先后举办了“西汉霸陵被盗陶俑特别展”、“咸阳公安机关破案文物特别展”、“海内外华人捐赠西汉珍贵文物特别展”等特展。并与其他博物馆合作,在德国、英国、日本、韩国、挪威等国家举办了多次外展。

科研方面,编辑出版了《中国汉阳陵彩俑》、《走近汉阳陵》、《五陵原与西汉帝陵》、《汉景帝与I;HI~》、《汉阳陵考古陈列馆》、《汉阳陵博物苑》、《汉阳陵博物馆》等著作和图录,并在《文博》、《考古与文物》、《文物》、《文明》、《中国文物报》等刊物发表论文数十篇。

汉阳陵考古成果显著,已经成为诸多院校历史和考古专业的教学实习基地,也是中小学校开展历史唯物主义和爱国主义教育的第二课堂。北京大学、西北大学、陕西师范大学、西藏民族学院、西安美术学院等高校学生先后在汉阳陵参加考古发掘、历史教育和艺术教育等,周边多所学校在汉阳陵开展了一系列主题鲜明的活动,如:“学习历史、了解家乡、发奋学习、报效国家”、“学习历史、保护文物、热爱家乡、绿化汉阳陵”等。

1999年对外开放以来,汉阳陵受到社会各界的广泛关注和欢迎。党和国家领导人江泽民、李鹏、李瑞环、李岚清、尉建行、李铁映、吴官正、罗干、贾庆林等同志先后来馆视察。法国总统希拉克、萨科齐,密克罗尼西亚总统约瑟夫·乌鲁塞马尔等国家元首,德国、阿根廷、俄罗斯等国家的政府要员以及国际友人也曾来馆参观。

现有机构14个:办公室、人力资源部、工程部、宣教部、陈列保管部、研究室、信息资源部、财务部、保卫部、后勤部、创优办、销售部、绿化部和帝陵管理办公室。馆领导6人(馆长、书记各1人,副馆长4人)。

平均年接待观众人数30万人次。

——————————

地址:咸阳市渭城区正阳镇西汉第四位皇帝景帝刘启的陵园内

邮编:712038

电话:(029)86031470

传真:(029)86030492

网站:www.hylae.com/

电子邮箱:hyl105373@vip.sohu.com

开放时间:周一至周日,8:30_一18:00

门票:旺季(3月一11月)90元/人,淡季(1月、2月、12月)65元/人

有组织的中小学生、军人、七十岁以上老年人以及残疾人免费参观。