石峁立柱形石雕像

中华文明始自涓微,百万年人类史、一万年文化史、五千年文明史的先后发祥、二千多年前的大一统、西汉时期的与民修养、盛唐时期的开放融合……陕西考古博物馆展出的5215件文物,呈现了“中华”在历史上丰富的源流,引领观众寻找何为“中华”?

“华族”由来

115 万年前,蓝田人出现在这块热土上;60万年前,古人类在洛南盆地活动;2-3万年前,南郑疥疙洞遗址出土早期现代人;6800年至8000年前房屋出现,我们的祖先有了稳定的食物来源;6000年前,临潼姜寨遗址发现了完整的村落……

在陕西这片热土,我们的远古先民不断繁衍生息,开拓家园。杨官寨环壕是迄今考古发现的唯一一处庙底沟文化大型环壕,作为人工挖建的主要防御设施,表明了古人已经有了社会组织能力。

庙底沟文化以彩陶和尖底瓶为标志,影响范围东至大海、南至长江流域以南、西至青海、北至长城沿线,可以说形成了“文化意义上最早的中国”。

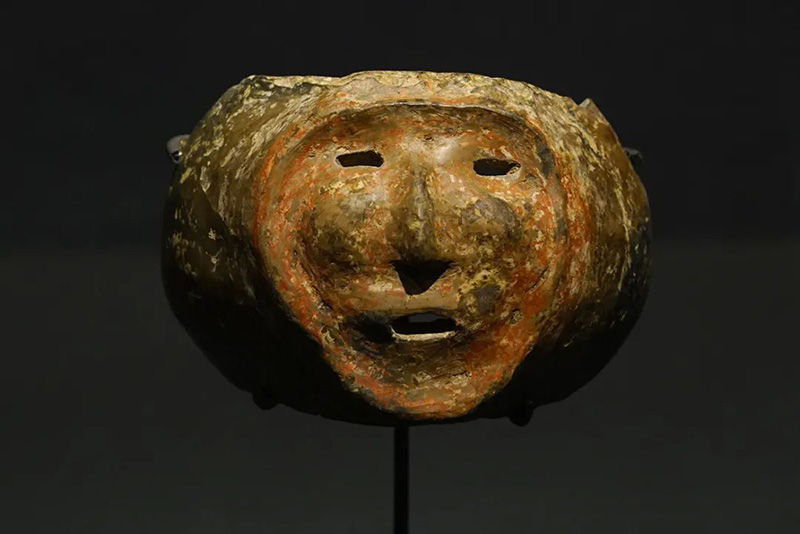

出土于杨官寨遗址最具特色的人面像陶器,采用镂空、浮雕、彩绘、戳印、阴刻等手法,将人面的形象装饰在陶盆、陶钵、陶豆上,体现了史前先民的信仰寄托。

在审美观逐渐形成阶段,他们又自创了许多与自然相关的图案,并绘制或印在陶罐上,丰富了工具的审美属性。

花瓣纹是庙底沟文化彩陶最典型的纹饰之一,主要是由数量不等的“叶片纹”组合而成,反映了“花”可能是史前先民所表达的构图思想。

中国现代考古学家苏秉琦先生认为:“庙底沟类型的主要特征之一的花卉图案彩陶可能就是‘华族’得名的由来,华山则是可能由于华族最初所居之地而得名;这种花卉图案彩陶是土生土长的,在一切原始文化中是独一无二的,华族及其文化也无疑是土生土长的。”

早期国家

在中华文明的早期起源和早期发展过程中,各地区的古人都创造着特色鲜明的文化,文明恰如“满天星斗”。石峁遗址从发掘成果公布之日起,便在考古界有着石破天惊的震撼。

石峁遗址有皇城台、内城、外城三重城垣结构,遗址外城发现了城门四座,仅发掘了东门,整个东门是由内外瓮城、两座墩台和门塾组成。门址内各部分以宽约9米的门道连接,总面积2500余平方米。在门道两侧,有两两相对的四个门塾,相当于现在的岗亭。

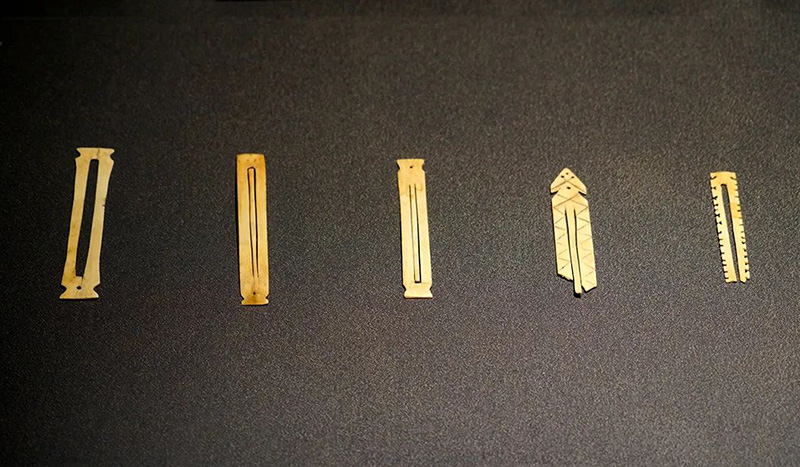

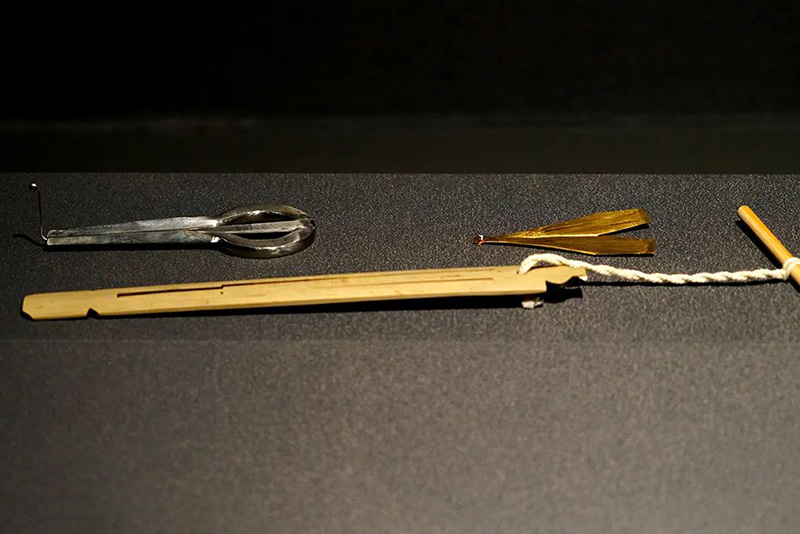

石峁的石头城,是目前已发现的“中国史前时期规模最大的城址”,被誉为“华夏史前第一城”。口簧是通过绳子的拉振和口腔的共鸣来演奏。巧舌如“簧”、吹笙鼓“簧”(《诗经·小雅·鹿鸣》)指的就是这种乐器。簧是世界性的原始乐器。石峁考古的发现确认了“口簧”的名称和功能。皇城台出土口簧21件,由牛肋骨磨制而成,长约8~9厘米、宽逾1厘米,厚1~2毫米,小巧又精致。

口簧

石峁口簧可被确认为目前世界范围内年代最早、数量最多的一次发现,它沿着两条路线向世界传播,一条是欧亚廊道,一条是丝绸之路。

在石峁遗址,陶鹰共发现20多件。考古博物馆展柜中的这件陶鹰高60厘米,造型生动,十分罕见,翅膀上有穿孔,可能当时是悬挂在建筑内的。陶鹰可能与王权、图腾崇拜或宗教祭祀有关。

卜骨就是占卜用的兽骨,一般为羊(数量最多)、猪、牛的肩胛骨,共出土了100多片,大多出土在皇城台,灼点规整、兆纹清晰,未发现文字。它们与口簧成为石峁人沟通天神的工具。

卜骨

陶鹰、卜骨、口簧同时发现于皇城台,体现了早期国家王权与神权的统一。

王族重器

由夏商周王朝开始,君王及贵族构成了国家的统治主体,他们的财富与权势远超平民,只有使用比陶器更“名贵”的器物,才能彰显权势和身份,生产工艺复杂的青铜器是当之无愧的高科技产品。

宝鸡石鼓山商周墓地出土的牺尊主体造型是鹿,全身饰凤鸟纹,腹部两侧各有一只鱼鳍状的突起,综合了陆上、水中、空中多种瑞兽的特征,是一只想象中的动物,可以沟通天地、交际人神(足部为虎爪)。

牺尊

足部为虎爪

同样出土于石鼓山商周墓地的乳钉纹四耳簋是目前发现的此类器物型最大、铸造最精良的,器身对称分布的四个方形的环为“耳”,每两耳间有48枚乳钉,全部合计192枚,器身还有四道扉棱,顶端雕有牛首,全器共有28个牛首。

乳钉纹四耳簋

附耳直棱龙纹鼎这种体型高大,造型复杂的附耳鼎,在石鼓山仅出土有2件,它的腹、足外饰宽大的外向钩状扉棱,腹部有6道,每足外侧各有1道。腹上部饰龙纹6组,以扉棱为界,两两相对;中部饰密集的直棱纹;下部饰蕉叶纹18组,代表着宝鸡区域西周早期的时代风格,也是贵族们才能享用的高科技产品。

“礼”“乐”盛行

在生产力较为满足的情况下,先民们逐渐创造出了一套维护秩序的制度,具体表现为“礼乐”与“宗法”。“礼”源自宗教祭祀活动,在西周时逐渐成为巩固周朝统治与约束行为规范的典章制度;“乐”同样发端于先民在祭祀活动中去表露感情的艺术活动,经过周公等人加工后,“礼”与“乐”共同成为维系周朝社会稳定的手段。经典成语“礼崩乐坏”也由此而生。

畅想在距今2000多年的春秋时期,王公贵族们听乐、赏舞、饮酒,沉浸在一派愉悦氛围之中……

刘家洼遗址,两座“中”字形的墓葬,长眠着两代芮国国君(芮国始于商末周初,公元前640年被秦穆公所灭,立国400余年),虽然都被盗扰,但仍然还保留有一整套乐器,有7件编钟、10件石磬,是目前所知春秋早期乐悬制度的最高级别,可见当时的贵族们有多么的痴迷音乐。

乐器

西周中期后,形成的“列鼎制度”是周礼的一种物质表现。不同数量形状、花纹相似,尺寸大小依次递减的铜鼎代表了不同的身份等级。文献记载,天子九鼎、诸侯七鼎、大夫五鼎、元士三鼎或一鼎(与列鼎相配的簋则是双数,每个等级比鼎少一件)。M2国君墓随葬了7件鼎,为诸侯国君配置。

首开帝制

从西陲小族到立于群雄之巅,秦国走过了一条荆棘之路。自西犬丘开始,八次迁徙,立九都,(西犬丘、秦邑、汧邑、汧渭之会、平阳、雍城、泾阳、栎阳、咸阳)终于在咸阳成就一统伟业。

秦人首开帝制,历两汉至隋唐而达鼎盛。布局规整的都城,规模宏大的陵寝,是帝国文明的最高载体。雍城是秦国定都时间最长的都城,见证了秦人的成长与壮大。

秦公一号大墓是先秦时期规模最大,使用黄肠题凑最早,殉人最多(186人)的墓葬。秦国墓葬殉人现象普遍,等级越高,殉人越多。据文献记载,秦献公元年(前384年)“止从死”政令颁布后,殉人陋习基本消失,在考古发掘中也证实了这一点。

在三号宫殿遗址发现了保存完整的壁画车马出行图,反映了秦咸阳城官吏皇室乘车舆出行的真实形象,车马出行图,长73厘米。一条黑色宽边一端有卷云纹的菱形方格,作其外框。主图为二马并列系靷绳驾舆奔驰,马作赭黑色,马头高昂,马臀浑圆,前肢跨步,后肢伏曲作飞奔状。车舆为长方形,舆上站立一缁衣大袖人物。人头画面已剥落,躯体前倾,右手执鞭后甩,作赶马状。舆下系两条黑色什物,随风飘忽。

车马出行图

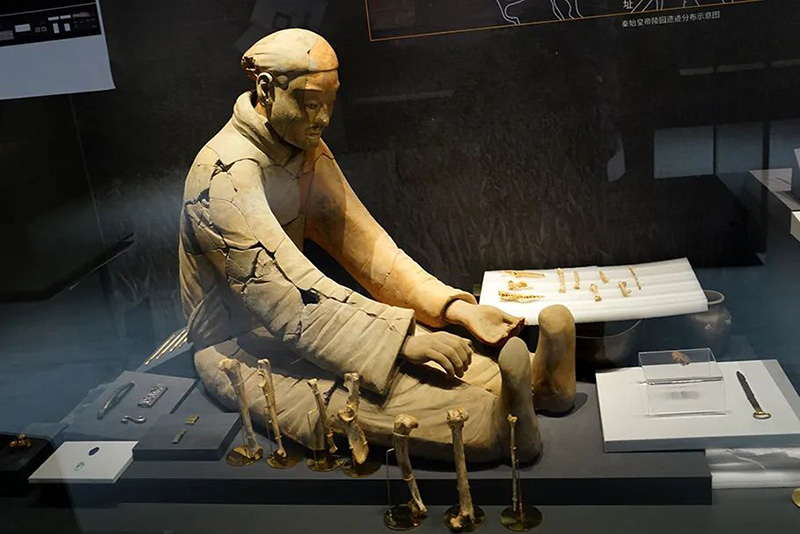

秦始皇帝陵区占地面积约56平方公里,是规模最大、埋藏最丰富的帝陵之一。除了最知名的兵马俑坑,考古工作者还发现了石铠甲坑、水禽坑、跽坐俑坑等陪葬坑,也探明了秦始皇帝陵遗存分布范围及内涵。

箕踞姿陶俑

按照这些陪葬坑距离始皇陵墓位置的远近,也可以看出它们受重视程度的不同,代表肱股之臣的文吏俑坑就远比兵马俑坑更近。这件文官俑就是其中一件,他手持铜钺,代表了“先斩后奏”的权利,可能是当时的廷尉。

后方为文吏俑

艺术繁荣

隋唐两代是中国封建社会的鼎盛时期,也是陕西历史上的黄金时代。长安城布局严谨、中轴对称,有成熟的里坊体系、庄严华丽的宫殿礼制建筑群,在世界都城史上具有里程碑的地位。这一时期,书画造诣极高。

墓志既有文学和历史价值,也有很高的和艺术价值。唐元大谦罗婉顺夫妇墓的墓志可以算是“墓志界”的艺术价值的“天花板”了,因为它是大书法家颜真卿的作品。颜真卿的书法一直被视为“中正之笔”,成为历代忠烈之臣效仿的楷模。

位于展厅右侧的这一幅是山水图,出土于韩休夫妇墓,为目前国内发现的最早的独屏山水图,标志了中国山水画在盛唐时代已经成熟(宰相韩休是唐代传世名画《五牛图》作者韩滉之父)。

乘坐马上,挥起球杆,恣意潇洒。马球运动在唐朝十分盛行,就连皇上也是这一运动的忠实爱好者。李邕一生酷爱马球,曾经和唐玄宗一起,击败突厥的马球队。出土于陕西省富平县李邕(yōng)墓的马球图,所绘人物动感传神,再现了当时的对战情景。

马球图

文化融合

在与外界的交流中,中华文明的传统思想、科技、艺术都有了极大的丰富。除了各地充满特色的文化器物外,中华文明以宽广的胸襟,融合了不同地区不同文明的工艺。

隋代酒神图驮囊陶骆驼,骆驼两侧驮囊上各模印一组人物,形象完全相同(主体为一主二从的三人形象,居中男性身后有圆形头光,呈醉酒状;左侧男性左手提一胡瓶,下方放置一件皮囊; 右侧女性下方有一件兽首来通杯)。居中醉酒者有可能是希腊神话中的酒神狄奥尼索斯(大力士赫拉克勒斯、酒神的随从西勒诺斯或萨提尔以及古印度的财神俱毗罗)。陶骆驼应由隋大兴城内的作坊生产,但驮囊上模印图像可能跟粟特工匠相关,它反映了在这个时期东西文化交流,特别是古丝绸之路交流的持续性。

酒神图驮囊陶骆驼

此外,咸阳窦家村唐墓出土的彩绘牵马、牵驼俑形体高大,造型精美,表情生动,人物有昆仑奴与外族人,像是远道而来、准备进入长安城的客商。马膘肥体壮、骆驼张嘴嘶鸣,是丝绸之路和中西文化交流的真实写照。

彩绘牵马

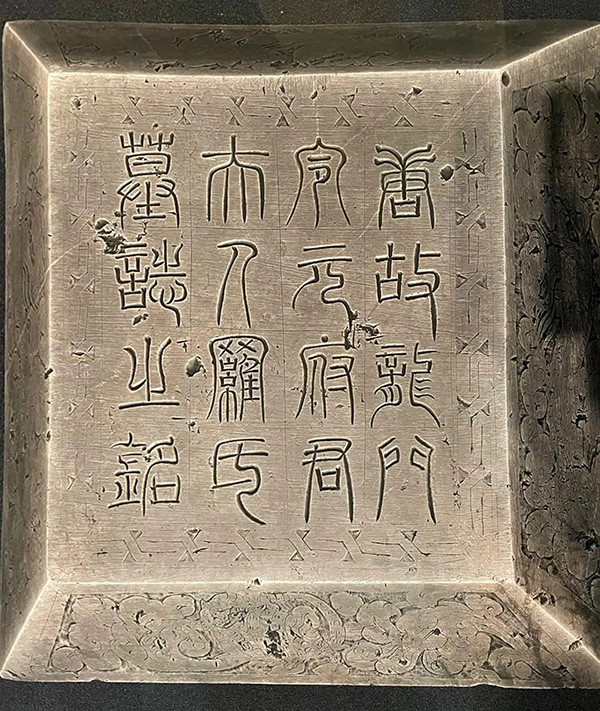

刘黑马是蒙元(蒙古国)川陕地区的“汉人世侯”(在元朝,契丹人与汉人融合程度很深,被蒙古人认为是广义上的汉人),祖父刘伯林金末降蒙古军,带领汉人武装,追随耶律秃花家族(契丹人,成吉思汗佐命功臣)灭金伐宋,迁入关中。1253 年,刘黑马受命经略成都路,大朝中统二年(1261)冬病逝,次年三月归葬长安。

刘黑马家族出土文物

刘黑马家族墓地共发现12座排列有序的蒙元时期墓葬,属于“汉人世侯”刘黑马家族,埋葬有刘黑马、刘元振、刘天杰等三代成员。

刘黑马家族出土文物

正如陕西省考古研究院院长、陕西考古博物馆馆长孙周勇所说,通过陕西考古案例,讲述中国考古千年酝酿、百年发展的历程。我们从考古学科里头可以看到考古学科的发展史,考古工作者如何通过地下文物的实物遗存,去不断的丰富延伸历史轴线,丰富历史图景的这种艰辛探索和努力,我们能够看到如何用物质文化,构建了一个中华文明,中华文化的基因图库。(杨利娜)