中华文明探源工程具有重大意义。

日前,陕西省文物局局长罗文利为局机关和直属单位讲授了题为“谱写文明信史 助力民族复兴——中华文明探源及陕西实践”的专题课。他从理论和实践相结合的角度,系统地介绍了中华文明探源的由来与早期探索,解读了中华文明探源工程的内涵与重大成果,展示了中华文明探源的陕西实践,分析了深化文明探源研究的重大意义和陕西方案。

考古阐释“何以中国”的形成过程

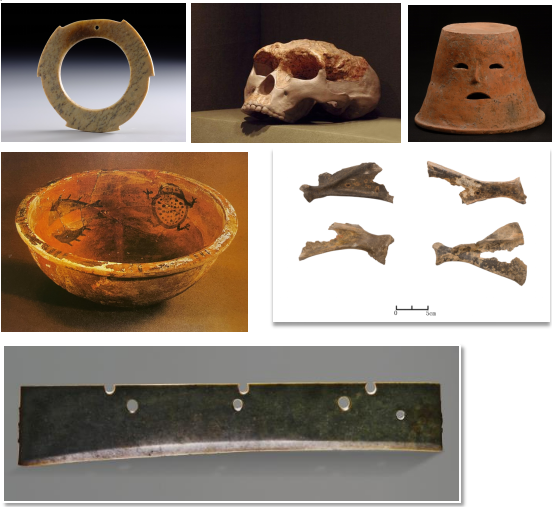

宋代金石学家吕大临是最早将青铜器铭文作为一门学问进行系统研究的学者,其所撰《考古图》和《考古图释文》两书,奠定了现代考古学、古文字学的基础。

图片 | 郑重

1934—1937年,徐旭生先生主持宝鸡斗鸡台三次发掘,开启了中国考古学探究周人和秦人发展脉络的序幕,首次提出了将古史传说与考古发掘相结合的路径和方法,重塑了中国历史脉络——此次考古堪称陕西考古“第一铲”。

几代考古人筚路蓝缕,扎根田野,实证追溯,取得了丰硕成果,从人类史、文化史、文明史角度生动地阐释了“何以中国”的具体形成过程,为构建中华民族文化认同与国家认同提供了坚强支撑。

历史上先后有14个朝代在陕西建都,留下丰富的文物古迹,文化积淀深厚,先后发掘遗址千余处,出土了大量珍贵文物和科研标本。既有百万年的人类遗迹,也有文明曙光初现的新石器遗存,更有代表国家文化的都城遗址与帝王陵寝,还有见证民族融合与文化交流的丰富遗物,时间线横跨史前及周秦汉唐,清晰地展示了中华文明发展的骨干脉络。

考古阐释人类史、文化史和文明史

陕西考古阐释了百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史。

距今150多万年前的陕西南郑龙岗寺遗址, 115万年前的陕西蓝田公王岭遗址及“蓝田人”头骨化石,表明早在100多万年前的早更新世时期,陕西境内已有古人类生活繁衍。

“蓝田人”头骨化石

距今78万年至12.8万年间的中更新世时期,蓝田陈家窝遗址及下颌骨化石,洛南盆地旧石器地点群及龙牙洞遗址,大荔甜水沟遗址及“大荔人”头骨化石。这些人类化石和文化遗物明显表现出对更早时期人类体质和文化的继承与发展,特别是大荔人的体质特征介于直立人和早期智人之间,是我国境内远古人类连续演化的关键证据。

大荔人头骨化石

距今12.8万年至1.2万年左右的晚更新世时期,是现代人起源与扩散的关键时间节点。南郑疥疙洞人类化石等已属于解剖学上的现代人,实证早期现代人10万年前在陕西就已经出现并连续演化。

距今约7000-8000年前的老官台文化是目前陕西最早的史前文化,也是所知渭河流域最早的新石器时代考古学文化,主要分布于渭河流域和汉水上游地区。远古人类结束了长达百万年的穴居历史,在秦岭南北两侧的渭河、汉水流域沿河营建聚落,开启了秦岭南北两侧人类定居的历史和农业、定居的生产生活模式。

关中平原、汉中盆地分布了不少的老官台文化聚落,聚落分布密度不大,面积多在1万平方米左右;这一时期的先民开始建造房屋,目前发现的房址数量不多,主要为半地穴式;墓葬多为竖穴土坑墓,以单人仰身直肢葬为主,随葬品数量不一;成人墓成片聚集分布,应有了在墓地对死者进行集中安葬的概念。

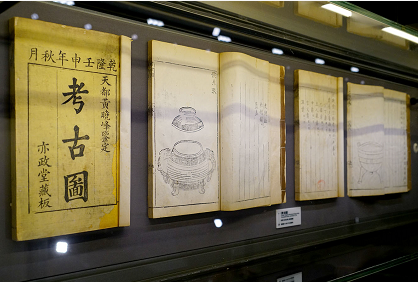

从老官台文化的遗物看,这一时期已掌握较高水平的制陶工艺,陶器制造多为手制,开启关中地区乃至早期中国彩陶的先河,出现的彩绘符号彩陶是陕西年代最早的。这一时期原始先民萌发出来对彩陶艺术的冲动,这种传统影响了其后仰韶时代的各考古学文化,有着非常深远的影响。出现并普遍使用磨制石器,同时打制石器仍占一定的比例,充分体现了老官台文化在重大历史转变时期的过渡性。

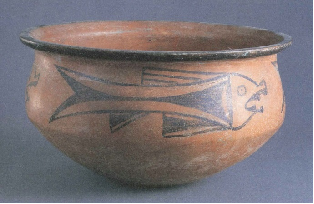

老官台文化出土陶碗

磨制石器以双弧刃或单弧刃扁平磨光石铲、横剖面呈扁圆形石斧为主,还有石刀、石锛、石凿等。在宝鸡关桃园遗址出土的骨梗石刀制作非分精美,代表了渭河流域高超的石骨器加工技术和先进的史前文化。生业方式以农业为主,出现粟作农业,发现了家养的猪、狗等,还有驯养的牛、鸡等,说明当时已经存在一定的家畜饲养。

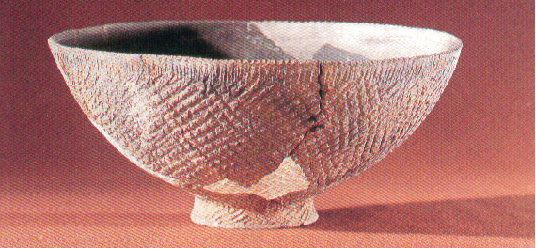

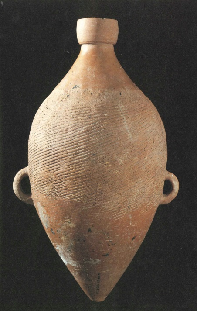

半坡遗址出土尖底瓶

1954~1957年,由中国社会科学院考古研究所石兴邦先生主持,对半坡遗址开展5次发掘,半坡遗址的发掘工作在中国考古学领域处于开创性引领地位。首次大规模推广布设探方揭露层位的发掘方法;首次用聚落考古的理念揭示遗址布局,基本廓清了两重环壕村落布局的面貌和功能区分布态势;首次为仰韶文化的分期和地域类型划分提供了此对标尺,半坡类型的典型器类组合及其精美绝伦的彩陶,成为仰韶文化最具特色的文化标识;首次通过墓地资料对仰韶文化早期的社会属性提出研判。半坡遗址的发掘对仰韶文化的研究具有决定性的提升作用,对构建中国史前文化框架具有开创之功,并带动了聚落考古研究和多学科合作的推广。半坡遗址考古也是中国田野考古培训的“黄埔军校”,为国家培养了大量考古专业人才。在党中央的关怀下,半坡遗址上建成中国第一座遗址博物馆。

半坡遗址出土彩陶鱼纹盆

1972至1979年,巩启明先生主持发掘姜寨遗址,通过11次发掘基本揭示了仰韶文化早期中小型村落的全部面貌,是中国聚落考古继半坡考古之后又一次标志性引领个案,在中国乃至世界聚落考古领域具有不可替代的地位。姜寨遗址仰韶文化早期的丰富内涵,第一次充分展示了仰韶文化半坡类型到史家类型转变的证据,成为仰韶文化分期和类型划分的典型参照标杆,其分区与居址区建筑群的分组成为探讨仰韶文化社会结构和组织形态的权威证据。

姜寨遗址出土鱼蛙纹盆

距今5500年以来,仰韶文化的中心——陕西关中地区已开始出现了早期文明的萌芽。高陵杨官寨遗址作为关中地区已知的仰韶文化庙底沟时期唯一具有完整环壕的聚落遗址,总面积超80万平方米,与周邻聚落形成了巨大的规模反差,反映出当时的社会已经出现等级分化,初具都邑性质的超大型遗址呼之欲出。同时,独具特征的仰韶文化庙底沟花瓣纹彩陶,不断向四周显现出强大的辐射力,在史前中国掀起了一场波澜壮阔的彩陶文化浪潮,形成了一种前所未有的文化大一统格局。

杨官寨遗址环壕西门址正射影像

杨官寨遗址镂空人面覆盆

距今4300年前后,陕西北部的黄土高原上已经展现出早期文明的辉煌。延安芦山峁、神木石峁等超大型聚落的出现,已经跨入了早期城市滥觞时期作为统治权力象征的邦国都邑的行列之中。

神木石峁遗址由皇城台、内城和外城构成,总面积超过400万平方米,是目前东亚地区已知面积最大的城址。作为一处超大型中心聚落,巨大的规模、多重的结构、宏大的建筑、复杂的宗教遗存及大量精美遗物的发现,显示出石峁城址的社会功能早已超出了一般性原始聚落,应为区域政治、经济、文化和宗教的中心。在遗址内部不同阶层的建筑和墓葬也体现出十分显著的阶级分化,权贵阶层居住的区域——皇城台位于城内核心,已经具备了早期“宫城”的性质,不仅被内、外城所环绕,而且四周建有阶梯状护墙,气势巍峨。台顶上建筑不仅规模巨大,建造考究,还发现有被权贵阶层所控制和垄断高端手工业。城墙全部用石块在山峁之上垒筑而成,超过20万方的用石方量,工程量巨大,显示出统治集团具备对社会资源的控制和调动能力,能够动员组织大量人力进行大规模公共事业建设。

石峁遗址

陕西省考古研究院和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所通过古基因组研究发现,一是石峁人群主要起源于陕北地区本地早期人群。通过研究分析显示,石峁人群主要为本地来源,同时与黄河流域其他古代人群具有一定的遗传联系,并不是被外来人群所代替。二是石峁文化与陶寺文化有关人群具有较近的母系遗传联系。表明在龙山时期,石峁人群与周边人群有着强烈而广泛的人群互动,这种互动不仅仅是在陕北地区,也存在于黄河中游晋南地区。三是石峁文化有关人群与中国北方汉族的母系遗传联系。相比于中国其他现代人群,石峁人群与现代汉族人群,尤其是和中国北方(以秦岭-淮河为界)汉族人群之间母系遗传联系最紧密。这说明,与这些人群相比,石峁人群对现代北方汉族可能有更大的遗传贡献。

陕西考古博物馆内展出的石峁石雕 图片 | 郑重

除石峁古城外,在河套地区发现有多处属于同一文化的石城,虽然规模远逊于石峁,但相同的经济模式、宗教信仰体系、社会结构和资源调配模式,显示出已经形成以石峁遗址为中心,多个次中心、中型聚落和小型聚落构成的四级金字塔式层级社会结构,出现了掌握军事指挥权和宗教祭祀权力的统治者和较为稳定的行政控制区域,这些现象表明在此阶段已经出现了无可辩驳的早期国家。

如上所述,考古实证表明在5000多年前,陕西地区已从早期文明的萌芽逐步进入了区域文明的发展阶段,作为多元文明百花齐放中最绚丽的一朵,在相互交流借鉴的过程中,孕育了后世周秦汉唐深厚的历史文化积淀,成为中华文明的主根和主源。

考古研究在多领域取得突破进展

一是中华文明起源和发展研究取得阶段性成果。

陕北地区发现气势恢宏的宫室类建筑、布局规整的宗庙类遗迹和等级分明的大型墓地。通过对石峁、芦山峁、寨山等重要考古资料的综合分析表明,距今4300年前的龙山时代,陕西北部已明确出现国家形态,聚落差异悬殊、人群分化明显、等级观念突出,石峁、芦山峁的考古发现为中华文明起源与形成的北方模式起到关键的支撑作用。

石峁遗址

二是中原地区文明化进程研究取得重要发现。

杨官寨是关中地区庙底沟阶段的核心遗址,通过对该遗址庙底沟文化大型墓地460余座墓葬开展的多学科研究,推测距今约5500至5000年前以男性为继承符号的男权社会已经确立;进一步研究确定庙底沟阶段完整的聚落,发现关中地区乃至中国境内最早的人工水利系统,厘清杨官寨城址雏形,推进西安城市演变和中国古代城市的起源发展研究。

杨官寨遗址庙底沟文化墓地发掘区航拍

三是关中地区龙山文化研究取得重大突破。

国家、省、市考古机构和大学联合考古队通过对太平遗址的考古研究,发现环壕及玉器、卜骨、叶形陶牌饰等高等级文物,其中一件陶铃尤为罕见,仅在山西、河南的个别都邑性遗址中有所发现,基本可以确认太平遗址为一处大型客省庄二期文化环壕中心聚落,距今约4600-4000年,已进入夏代纪年时间范围。

太平遗址发现的陶铃

四是东亚现代人起源研究获得重要证据。

在陕北黄河沿岸、陕南秦岭地区考古调查工作基础上,发掘距今10-1.5万年间、罕见丰富遗存的南郑疥疙洞洞穴遗址,为了解中国南北过渡秦岭地区旧石器晚期人类情况及东亚地区早期现代人演化自本土古人群的学说提供重要证据。

南郑疥疙洞遗址

五是民族融合和长城文化研究发现新资料。

少陵原十六国大墓是目前所见该时期规模最大、等级最高、结构完整的大型陵墓,既具中原传统汉文化特点,又具有少数民族文化特色,反映了中华文明由多元到一体的历史演变过程,发现的彩绘土雕建筑是目前考古发现的最接近中国传统古代土木建筑原型的实例。清平堡遗址考古第一次将长城营堡内名为“显应宫”的城隍庙遗址完整揭露,被纳入“考古中国”国家重大项目,也将助力长城国家文化公园建设。

清平堡遗址显应宫西侧殿新清理造像

六是大遗址考古研究获得成绩斐然。

围绕白水杜康遗址所处的白水河流域开展的新石器时代聚落专题调查,发现10余处包含有仰韶、龙山等时期遗存的遗址,逐步厘清杜康遗址的聚落布局、功能区划、文化面貌及周边区域新石器时期遗址分布,北洛河流域旧石器考古调查中新发现,填补该区域的旧石器考古空白。澄城刘家洼遗址发掘中发现西周晚期大型下沉式房址2排,下沉式房址废弃后平整为大范围的建筑夯土台基,不同时期、不同类型的房址形态,揭示当时芮国迁入与灭亡的历史变迁。周原遗址的发掘实现重大学术突破,基本确认周原城址由西周时期的两重城垣结构等组成。韩城陶渠遗址西周晚期至春秋早期墓葬发掘中,出土铜戈上的“京”字铭文反映出陶渠遗址可能为两周之际的“京”国都邑。秦咸阳城遗址完成勘探约26万平方米,汉文帝霸陵考古发掘纠正历史文献失误,西汉十一陵确切位置得到完整确认。

刘家洼遗址发掘现场

2020年周原遗址发现先周时期大型建筑基址